|

我搖頭嘆氣地說:「我記起中國詩人聞一多的作品【靜夜】有這樣一句:『渾圓的和平』,當時一位文學家批評聞一多語法不通:『難道和平有四方的嗎?』現在,我感受到渾圓的和平到底是什麼意思,和平需要圓滿,可是,眼前卻是缺陷的和平,也許,這位藝術家想告訴人們:世間上沒有渾圓的和平。」

內子皺起眉頭,欲言又止。我繼續說:「也許我想得太複雜了!電視或者電影放映一群人在圓桌上吃飯,總會留下一個空位,以免擋著攝影機。可能藝術家只是不想遮弊觀眾的視線。」 內子笑著說:「你錯了!」跟著她走向【和平之渾圓】,然後左右手分別牽著兩個小孩的手,完成了一個圓圈。她對我說:「若果你希望得著渾圓的和平,你必須要參與締造和平。 你祇是留意到有什麼不足,為什麼不想一想你可以做什麼去彌補這個缺陷呢?」 我佩服得五體投地,內子退下之後,我也走近銅像堆跟小朋友手牽手,銅像本來是冰冷的死物,但是兩個小朋友的手,竟然沁透著絲絲溫暖。

之後,一路上我墮入沉思之中,仍是那句老生常談的話:「知易行難。」到底人們可以作什麼去締造和平呢? 一九六零年代的反越戰、反中南半島戰爭運動,換來的結果是船民投奔怒海、波爾布特大屠殺。當反戰者咬牙切齒地示威時,當批判者以激烈言辭要打倒甚麼時,他們在人心中所栽下的,是仇恨的種子還是和平的種子呢? 有些人通過藝術宣揚和平思想,一星期前筆者觀賞了一齣幾年前的香港電影,那是由張之亮導演、劉德華領銜主演的【墨攻】,故事敘述劉德華飾演的墨革離,幫助只有四千軍民的梁城,抵抗侵略梁城的十萬趙軍。張之亮強調:他不相信戰爭能夠塑造英雄,所以【墨攻】主旨是弘揚墨家兼愛、非攻的思想。我絕不懷疑張之亮的善意,然而,當千軍萬馬衝鋒陷陣的壯觀場面展現在觀眾眼前時,當武林高手神乎其技的功夫帶領人進入幻想世界時,觀眾所領受的信息,是戰爭的殘酷,還是戰爭的浪漫呢? 導演和觀眾的距離,彷彿是兩個銅像沒有連繫起來。 很久以前,科幻小說家倪匡曾經撰寫一部名字叫作【鬼子】的小說,故事是講述一個曾經參與南京大屠殺的日本鬼子,在晚年的時候怎樣受良心譴責。倪匡在初稿曾經考慮加入南京大屠殺的細節,但後來決定全部刪去。我贊成倪匡的選擇,多於張之亮的做法。的確,繪聲繪影地描寫虐待、殘殺,可能讀者只會感到刺激,而不會領悟到和平的真締。倪匡說這個故事屬於幻想小說,而不是科幻小說,理由是:日本鬼子為南京大屠殺後悔,這豈不是幻想嗎?在他心目中,日本人是泯沒良心、永不悔改的死硬派。 想到這裏,我腦海中浮起那帶著缺口的和平渾圓。

我情不自禁地走上前去,牽著兩個小孩的手,再次完成了渾圓的和平。服務員繼續說:「嘉里派斯之所以創作這些塑像,是因為有一次在電視節目中,他觀看一名前白人至上主義者接受訪問,那人從前拒絕跟其他種族的人接觸,他憎恨所有非白人的族裔,在他悔改之後,他組織了一支由不同種族小朋友組成的運動隊伍,他發現到:消滅仇恨的方法,無非是互相接觸。派斯靈機一觸,於是乎創造了【和平渾圓】,手牽著手,便是要互相接觸。」 服務員微笑地注視著我,跟著說:「你在這裏握手多麼久也沒有問題,在聖瑪莉亞大教堂廣場則視乎情況而定,在夏天,鳳凰城的平均氣溫接近華氏一百二十度(攝氏四十多度),戶外的銅像暴曬一整天之後會燙手,今天時陰時晴,你可以在教堂廣場與銅像共舞。」 我仍然牽著兩個小孩的手不放。和平,並不能總是天天渾圓。 2007.8.25

|

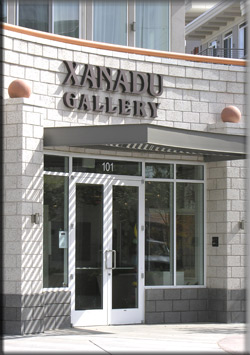

建於二十世紀初期的聖瑪莉亞大教堂(

建於二十世紀初期的聖瑪莉亞大教堂(

旅程的下一站是史葛道市藝術區(

旅程的下一站是史葛道市藝術區(